고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

미, 연이은 드론 폭격..예멘, 제2의 이라크 되나

한겨레 입력 2013.08.09 20:10[한겨레]예멘 내 알카에다 확장 방지 명분

2주새 7차례 공격으로 31명 사망

NSA 감청 파문 잠재우기 위한

미 정보당국 과잉 대응 분석도

예멘이 다시 대테러 전쟁의 최전선으로 변하고 있다. 최근 미국 정보기관들이 알카에다 테러 위협을 경고하면서 그 발원지로 예멘을 부각시키고 있기 때문이다. 아프가니스탄과 이라크에 이어 예멘이 미국 대테러전의 주요 전장으로 변할 수 있다는 우려도 나온다.

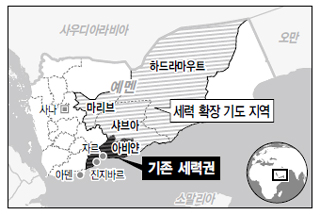

8일 예멘의 마리브와 하드라마우트주에서 미군의 무인기(드론) 공격으로 알카에다아라비아반도지부(AQAP·이하 알카에다아라비아) 대원 등 무장 반군 10명이 사망했다고 <비비시>(BBC) 등 외신들이 보도했다. 예멘에선 7일에도 드론 공격으로 7명이 숨졌다. 지난달 27일 이후 미군이 예멘에서 벌인 7차례의 드론 공격으로, 31명의 무장반군 용의자가 숨졌다고 <에이피>(AP) 통신이 예멘 당국의 집계를 인용해 보도했다. 미군은 최근 무인기 공격을 대테러전의 주요 수단으로 삼고 있으나, 올 들어 잇단 오폭으로 민간인 희생자가 늘어 국제적 논란이 커지자 드론 사용을 자제해 왔다. 하지만 예멘에선 알카에다 위협 증가를 명분 삼아 무인기 공격을 계속 늘리고 있다.

8일 예멘 정부는 석유 송유시설을 겨냥한 알카에다의 공격 계획을 무산시켰다고 발표했다. 수도 사나 북쪽에 있는 알카에다아라비아 대원들의 은신처를 급습해 이런 계획을 저지했다는 것이다.

앞서 미국은 오사마 빈라덴의 뒤를 이은 알카에다 최고 지도자인 아이만 자와히리와 예멘에 있는 알카에다아라비아의 지도자 나세르 우하이시 사이의 통화를 감청해, 그들이 9.11 테러 이후 가장 심각한 테러 공격을 기도하고 있다고 경고했다. 미국은 이런 테러 위협에 대처한다면서, 중동 지역의 22개 미국 외교공관을 폐쇄해 전 세계적인 테러 공포를 자아냈다.

2011년 말 미군이 이라크에서 철수한 뒤, 예멘은 미국의 대테러전 수행에서 최전선이 됐다. 예멘에 근거지를 둔 알카에다아라비아가 알카에다 세력 가운데 가장 활발하게 활동하고 있기 때문이다. 미국 정보기관들은 빈라덴 사망 이후 이슬람권 전역으로 흩어져 네트워크 식으로 활동하는 알카에다 세력 가운데 알카에다아라비아가 서방 국가들에게 가장 위협적이라고 평가한다. 알카에다 전체 지도자인 자와히리에 충성하면서, 공격 기술도 가장 뛰어나다는 이유에서다. 이들은 자살폭탄 공격 등을 통해 치안 능력이 허약한 예멘에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다고 미국 정보기관들은 주장한다.

하지만, 알카에다아라비아의 세력은 시리아나 이라크 내 알카에다에 견줘서 떨어진다는 분석도 나온다. 이들이 2011년부터 예멘 남부 지역에서 급속히 영향력을 확장한 것도 독재자였던 알리 압둘라 살레 전 대통령의 정치적 의도가 조장한 것이라는 지적도 있다. 당시 '아랍의 봄' 반정부 시위로 퇴진 위기에 몰린 살레 전 대통령이 이런 상황을 방조하면서, '내가 물러나면 이슬람주의 무장세력의 위협이 커질 것'이라고 미국을 압박하기 위한 카드로 활용했다고 전문가들은 지적한다.

알카에다아라비아는 최근 아비얀 등 남부지역을 넘어 예멘 국토의 약 절반을 차지하는 최대 주인 하드라마우트 등으로 세력을 확장하고 있다고 <워싱턴포스트>가 미 정보기관을 인용해 보도했다. 하드라마우트는 빈라덴 가문의 고향인데다, 이슬람주의가 강한 보수적 지역이다. 하지만 살레 퇴진 뒤 예멘 당국이 아비얀에서 대테러전을 강화하자, 알카에다아라비아가 황량한 사막지대인 하드라마우트로 쫓겨가고 있다는 분석도 있다고 이 신문은 전했다.

예멘발 테러 경보를 강조하는 것은 최근 미 국가안보국의 도청 파문 등으로 궁지에 몰린 오바마 행정부의 정보기관들이 존립 근거를 찾기 위해 과장된 정보해석을 한 결과라는 비판도 제기된다. 예멘과 알카에다 세력에 대한 책을 쓴 그레고리 존선은 <뉴욕타임스>에 "테러 음모가 제기된 시점이 매우 의심스럽다"면서 "예멘 정부가 이런 일들을 갖고 장난치던 방식과 닮아 있다"고 지적했다.

정의길 선임기자Egil@hani.co.kr

2주새 7차례 공격으로 31명 사망

NSA 감청 파문 잠재우기 위한

미 정보당국 과잉 대응 분석도

예멘이 다시 대테러 전쟁의 최전선으로 변하고 있다. 최근 미국 정보기관들이 알카에다 테러 위협을 경고하면서 그 발원지로 예멘을 부각시키고 있기 때문이다. 아프가니스탄과 이라크에 이어 예멘이 미국 대테러전의 주요 전장으로 변할 수 있다는 우려도 나온다.

8일 예멘 정부는 석유 송유시설을 겨냥한 알카에다의 공격 계획을 무산시켰다고 발표했다. 수도 사나 북쪽에 있는 알카에다아라비아 대원들의 은신처를 급습해 이런 계획을 저지했다는 것이다.

앞서 미국은 오사마 빈라덴의 뒤를 이은 알카에다 최고 지도자인 아이만 자와히리와 예멘에 있는 알카에다아라비아의 지도자 나세르 우하이시 사이의 통화를 감청해, 그들이 9.11 테러 이후 가장 심각한 테러 공격을 기도하고 있다고 경고했다. 미국은 이런 테러 위협에 대처한다면서, 중동 지역의 22개 미국 외교공관을 폐쇄해 전 세계적인 테러 공포를 자아냈다.

2011년 말 미군이 이라크에서 철수한 뒤, 예멘은 미국의 대테러전 수행에서 최전선이 됐다. 예멘에 근거지를 둔 알카에다아라비아가 알카에다 세력 가운데 가장 활발하게 활동하고 있기 때문이다. 미국 정보기관들은 빈라덴 사망 이후 이슬람권 전역으로 흩어져 네트워크 식으로 활동하는 알카에다 세력 가운데 알카에다아라비아가 서방 국가들에게 가장 위협적이라고 평가한다. 알카에다 전체 지도자인 자와히리에 충성하면서, 공격 기술도 가장 뛰어나다는 이유에서다. 이들은 자살폭탄 공격 등을 통해 치안 능력이 허약한 예멘에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다고 미국 정보기관들은 주장한다.

하지만, 알카에다아라비아의 세력은 시리아나 이라크 내 알카에다에 견줘서 떨어진다는 분석도 나온다. 이들이 2011년부터 예멘 남부 지역에서 급속히 영향력을 확장한 것도 독재자였던 알리 압둘라 살레 전 대통령의 정치적 의도가 조장한 것이라는 지적도 있다. 당시 '아랍의 봄' 반정부 시위로 퇴진 위기에 몰린 살레 전 대통령이 이런 상황을 방조하면서, '내가 물러나면 이슬람주의 무장세력의 위협이 커질 것'이라고 미국을 압박하기 위한 카드로 활용했다고 전문가들은 지적한다.

알카에다아라비아는 최근 아비얀 등 남부지역을 넘어 예멘 국토의 약 절반을 차지하는 최대 주인 하드라마우트 등으로 세력을 확장하고 있다고 <워싱턴포스트>가 미 정보기관을 인용해 보도했다. 하드라마우트는 빈라덴 가문의 고향인데다, 이슬람주의가 강한 보수적 지역이다. 하지만 살레 퇴진 뒤 예멘 당국이 아비얀에서 대테러전을 강화하자, 알카에다아라비아가 황량한 사막지대인 하드라마우트로 쫓겨가고 있다는 분석도 있다고 이 신문은 전했다.

예멘발 테러 경보를 강조하는 것은 최근 미 국가안보국의 도청 파문 등으로 궁지에 몰린 오바마 행정부의 정보기관들이 존립 근거를 찾기 위해 과장된 정보해석을 한 결과라는 비판도 제기된다. 예멘과 알카에다 세력에 대한 책을 쓴 그레고리 존선은 <뉴욕타임스>에 "테러 음모가 제기된 시점이 매우 의심스럽다"면서 "예멘 정부가 이런 일들을 갖고 장난치던 방식과 닮아 있다"고 지적했다.

정의길 선임기자Egil@hani.co.kr

'국제사회分爭및動向' 카테고리의 다른 글

| 美 남중국해서 (0) | 2016.10.22 |

|---|---|

| 남중국해 분쟁 (0) | 2016.10.20 |

| 이라크 또 ‘내전 늪’…종파전쟁 중동 전역 번질 조짐 (0) | 2014.01.07 |

| [스크랩] 일본은 벌써 망했습니다. 일본여행?그저 웃지요. (0) | 2013.08.06 |

| 중국·일본인 90% 감정 최악 (0) | 2013.08.06 |

댓글 영역