고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

'10%의 땅에 50%가 사는' 대한민국..지방이 소멸된다

정현수 기자 입력 2021. 02. 21. 15:00 수정 2021. 02. 21. 15:05

[행정통합, 지방이 뭉친다]<1-①>대구·경북 행정통합, 부울경은 특별광역연합

지난달 기준 대한민국에는 5182만5932명이 살고 있다. 서울(966만명)과 인천(294만명), 경기(1345만명)를 합한 수도권 인구는 약 2605만명, 전체 인구의 절반 이상이 수도권에 산다.

2019년 처음으로 50%를 넘긴 수도권의 인구비율은 지속적으로 상승세다. 국토 면적의 11.8%를 차지하는 수도권에 사람들이 계속 몰리는 '수도권 공화국'의 현주소다.

통계청의 장래인구추계가 맞다면 2031년 수도권의 인구비율은 51%를 돌파한다. 저출산·고령화로 2029년부터 인구의 자연감소가 시작된다는 점을 감안하면 인구 절벽은 지방에서 더 가파를 수밖에 없다.

현실로 다가온 지방소멸 우려에 지방자치단체들이 통합을 이야기하기 시작했다. '뭉쳐야 산다'는 절박감에서다.

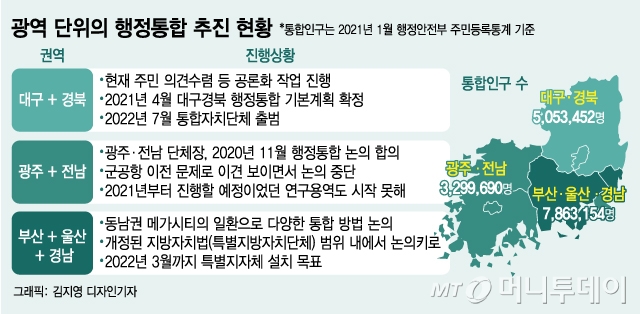

21일 각 지자체에 따르면 대구와 경북은 내년 7월 통합지방정부 출범을 목표로 공론화 절차를 밟고 있다.

관건은 8월로 예정된 주민투표다. 하혜수 대구경북행정통합공론화위원회 공동위원장은 "시·도지사들이 먼저 통합이라는 화두를 꺼냈기에 중앙정부의 화답만 있다면 성공 가능성이 높을 것"이라고 말했다.

광주와 전남도 대구·경북과 같은 모델을 추진했다. 시·도지사들이 지난해 11월 행정통합 논의에 합의했다. 하지만 광주 공항 이전 문제로 대화의 창은 닫혔다. 대전은 세종과의 행정통합을 제안했다. 부산과 울산, 경남은 행정통합보다 유연한 형태의 특별광역연합 구성을 추진 중이다.

각 광역단체의 통합 움직임은 '생존 전략'에 가깝다. 대구가 광역시로 승격한 1981년 수도권의 인구비율은 36.12% 수준이었다. 이후 수도권 집중이 가속화하면서 지역의 생산성은 갈수록 떨어졌다.

년 전국 대비 4.3%였던 대구의 지역내총생산(GRDP) 비중은 2018년 2.9%까지 줄었다.

다른 지방도 상황은 마찬가지다.

2013년부터 시작된 혁신도시 이전으로 수도권 인구 집중이 다소 완화했지만 지속가능한 모델로 정착하지 못했다.

혁신도시로 이전한 공공기관 직원 중 상당수는 여전히 '주말부부'다. 최근 서울의 인구가 감소하고 있지만 경기의 인구는 오히려 증가했다. 마강래 중앙대 교수는 "서울의 확장이라고 보는 게 맞다"고 말했다.

광역 단위의 행정구역 통합 논의는 2013년 이명박 정부 인수위원회의 화두이기도 했다. 당시 '5+2' 개념이 등장했는데 일종의 광역경제권이었다. 더불어민주당은 지난해 12월 균형발전 기조로 '3+2+2 광역권 전략'을 내놓았다. 모두 권역별 통합과 초광역 협력을 강조한 전략이다.

강현수 국토연구원장은 "균형발전 차원의 초광역협력과 행정통합 논의는 지속적으로 이뤄졌지만 지금까지 중앙정부가 주도했기 때문에 시·도지사들의 호응을 얻지 못했다"며 "이번에는 행정통합의 필요성을 체감한 지방에서 먼저 통합을 이야기하고 있기 때문에 전혀 다른 양상으로 흘러가고 있다"고 말했다.

정현수 기자 gustn99@mt.co.kr

'부동산상식 과국토변화' 카테고리의 다른 글

| 3기 신도시 추가 발표에.."폭탄 맞았다" 광명 집주인들 '비명' (0) | 2021.02.25 |

|---|---|

| 여의도 12km 서남권 최대 신도시..2023년 사전청약 (0) | 2021.02.24 |

| '조금씩 日本으로 움직이는 韓半島' ?.. (0) | 2021.02.12 |

| 용적률 700% .층수 완화 '고밀개발'..서울시의 '35층 룰' 사실상 폐기 수순 (0) | 2021.02.05 |

| 서울에 '물량 폭탄'.. 분당신도시 3배 규모 32만가구 쏟아진다 (0) | 2021.02.04 |

댓글 영역