人類의탄생과 進化

만년 前 화석, 인류의 진화史 뒤집어

석천선생

2019. 9. 5. 18:59

입력2019.09.05 03:07

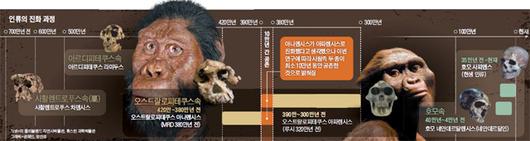

인류의 진화사(進化史)를 새로 쓰게 됐다. 아프리카 에티오피아에서 발굴된 인류 화석이 지금까지 믿어온 단선적인 진화사를 뒤집었기 때문이다. 현생 인류가 4만년 전 멸종한 사촌인 네안데르탈인과 한동안 공존했듯, 수백만 년 전에도 여러 인류 조상 종(種)들이 같이 살았다는 것이다. 비교 대상이 몇 없어 아직 확정된 이론은 아니지만 한 종이 다른 종을 대체하면서 인류가 진화했다는 이론은 점점 설 자리를 잃고 있다.

◇ 침팬지 크기 뇌에 두 발로 걸은 인류

미국 클리블랜드 자연사박물관의 요하네스 하일레-셀라시에 박사 연구진은 지난달 29일 국제학술지 '네이처'에 "380만년 전 성인 남성 인류의 두개골 화석을 발굴했다"고 발표했다. 이 화석은 오스트랄로피테쿠스속(屬)에 속하는 아나멘시스종, 즉 '오스트랄로피테쿠스 아나멘시스(Australopithecus anamensis)'로 분류됐다. 생물 분류에서 종이 가장 하위 단계이고 그 위가 속이다. 이를테면 현생 인류인 '호모 사피엔스(Homo sapiens)'는 호모속 사피엔스종을 의미한다. 이번 화석은 발굴지인 미로 도라를 따서 MRD라는 이름이 붙었다.

◇ 침팬지 크기 뇌에 두 발로 걸은 인류

미국 클리블랜드 자연사박물관의 요하네스 하일레-셀라시에 박사 연구진은 지난달 29일 국제학술지 '네이처'에 "380만년 전 성인 남성 인류의 두개골 화석을 발굴했다"고 발표했다. 이 화석은 오스트랄로피테쿠스속(屬)에 속하는 아나멘시스종, 즉 '오스트랄로피테쿠스 아나멘시스(Australopithecus anamensis)'로 분류됐다. 생물 분류에서 종이 가장 하위 단계이고 그 위가 속이다. 이를테면 현생 인류인 '호모 사피엔스(Homo sapiens)'는 호모속 사피엔스종을 의미한다. 이번 화석은 발굴지인 미로 도라를 따서 MRD라는 이름이 붙었다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

오스트랄로피테쿠스는 두 발로 걸었던 사람족(族)으로 현생인류의 먼 조상이다. 420만년 전부터 200만년 전 사이 아프리카 동부와 남부에 살았다고 추정된다.

아나멘시스가 오스트랄로피테쿠스 중 가장 먼저 출현했으며 이후 380만년 전부터 아파렌시스로 대체됐다고 알려져 있다. 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스는 나중에 인류의 직계 조상인 호모 사피엔스가 포함된 호모속으로 이어졌다.

연구진은 이번 화석의 뇌 용량이 침팬지만 하고 튀어나온 광대뼈, 긴 송곳니, 원시적인 귓구멍으로 볼 때 아나멘시스가 확실하다고 밝혔다.

연구진은 이번 화석의 뇌 용량이 침팬지만 하고 튀어나온 광대뼈, 긴 송곳니, 원시적인 귓구멍으로 볼 때 아나멘시스가 확실하다고 밝혔다.

1974년 에티오피아에서 발굴된 '루시'로 유명한 아파렌시스는 그보다 얼굴이 평평하고 뇌도 더 크다. 루시는 발굴 당시 녹음기에서 흘러나오던 비틀스의 노래인 '루시 인 더 스카이 위드 다이아몬드(Lucy in the Sky with Diamonds)'에서 이름을 땄다.

◇ 최소 10만년 동안 두 인류 공존

영국 자연사박물관의 프레드 스푸어 박사는 네이처에 실린 논평 논문에서 "MRD도 루시처럼 인류 진화의 아이콘이 될 것"이라고 했다. MRD가 인류 진화사를 바꿀 가능성이 크다는 의미다.

아나멘시스의 두개골이 온전한 상태로 발굴된 것은 이번이 처음이다. 1995년 처음 발굴된 이래 아나멘시스는 치아와 턱뼈 일부만 나와 얼굴 형태를 정확히 알 수 없었다.

연구진은 이번에 복원한 아나멘시스의 얼굴을 1981년 에티오피아에서 나온 390만년 전 인류 조상의 앞머리뼈와 비교했다. 기존 이론이 맞는다면 이 뼈는 아나멘시스에 속해야 하지만 얼굴 형태는 아파렌시스와 흡사했다.

연구진은 이를 근거로 아나멘시스는 420만년 전부터 380만년 전까지 살았고, 아파렌시스는 390만년 전부터 300만년 전까지 살았다고 추정했다.

연구진은 이를 근거로 아나멘시스는 420만년 전부터 380만년 전까지 살았고, 아파렌시스는 390만년 전부터 300만년 전까지 살았다고 추정했다.

최소 10만년은 두 인류 조상 종이 공존했다는 의미다. 연구진은 아나멘시스의 한 집단이 갈라져 나와 특정 지역 환경에 맞게 아파렌시스로 진화했으며 이후 아나멘시스 본류가 멸종할 때까지 공존했다고 설명했다.

하일레-셀라시에 박사는 "이번 결과는 플라이오세(500만년 전에서 250만년 전 사이 지질시대)의 인류 진화에 대한 생각을 바꿀 결정적 사건"이라며 "이제는 누가 인류의 직접적인 조상인지 말할 수 없는 상황이 됐다"고 말했다.

학계는 이에 대해 의견이 분분하다. 미국 애리조나 주립대의 윌리엄 킴벨 교수는 이번 화석이 아나멘시스라는 점에는 동의하면서도 "오스트랄로피테쿠스 두 종이 같은 시기 같은 지역에 살았다는 주장을 확증하려면 좀 더 많은 화석 증거가 필요하다"고 신중론을 폈다.

하일레-셀라시에 박사의 지도교수였던 버클리 캘리포니아대의 팀 화이트 교수는 제자의 주장에 반대했다.

학계는 이에 대해 의견이 분분하다. 미국 애리조나 주립대의 윌리엄 킴벨 교수는 이번 화석이 아나멘시스라는 점에는 동의하면서도 "오스트랄로피테쿠스 두 종이 같은 시기 같은 지역에 살았다는 주장을 확증하려면 좀 더 많은 화석 증거가 필요하다"고 신중론을 폈다.

하일레-셀라시에 박사의 지도교수였던 버클리 캘리포니아대의 팀 화이트 교수는 제자의 주장에 반대했다.

그는 사이언스지 인터뷰에서 "MRD와 390만년 전 화석 사이의 차이는 (같은 아나멘시스종 사이의) 개인차로도 설명할 수 있다"며 "아파렌시스가 아나멘시스를 대체했다는 생각은 여전히 합리적"이라고 말했다.

리버사이드 캘리포니아대의 이상희 교수는 아예 "이번 두개골이 아파렌시스와 다른 종인지 의심이 든다"고 말했다.

이 교수는 "특히 아파렌시스와 다르다는 증거를 송곳니의 안쪽 모양새에서 찾고 있는데 MRD의 이빨은 많이 닳아있기 때문에 강력한 증거라는 생각은 들지 않는다"고 말했다.

이영완 과학전문기자(ywlee@chosun.com)

이영완 과학전문기자(ywlee@chosun.com)